Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen und Google Deutschland haben einen neuen Werkzeugkasten “Lernen und Lehren mit Apps” veröffentlicht. Die Materialsammlung für produktive, medienpädagogische Herangehensweisen im Unterricht ist für die verschiedensten Unterrichtsszenarien mit Smartphone oder Tablet einsetzbar und umfasst ca. 50 Apps.

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen und Google Deutschland haben einen neuen Werkzeugkasten “Lernen und Lehren mit Apps” veröffentlicht. Die Materialsammlung für produktive, medienpädagogische Herangehensweisen im Unterricht ist für die verschiedensten Unterrichtsszenarien mit Smartphone oder Tablet einsetzbar und umfasst ca. 50 Apps.

Die Herausgeber portraitieren fünf Apps, die besonders empfehlenswert sind, detailliert Schritt für Schritt und zeigen schulische Einsatzmöglichkeiten auf. Dazu gehört auch Actionbound! Das "Werkzeugportrait" stellen wir hier vor.Werkzeugportrait – Actionbound

Wesentliche Funktionen

Die App Actionbound bietet die Möglichkeit, per Smartphone sogenannte Bounds, also eine Art digitale Schnitzeljagd, Quiz oder ortsgebundene Führungen, durchzuführen. Dies kann sowohl als Gruppe oder individuell durchgeführt werden und eignet sich somit nicht nur für unterrichtliche, sondern auch außerunterrichtliche Aktivitäten. Dabei kann auf bereits bestehende Bounds zurückgegriffen oder ein eigener Bound erstellt werden.

Einsatzmöglichkeiten in der Schule

Actionbound eignet sich besonders für kreativorientierte, geschichtlich-politische als auch naturwissenschaftliche Fächer. Die Möglichkeiten sind aufgrund der inhaltlichen Freiheiten, die durch die Struktur der Bounds gegeben sind, nahezu grenzenlos. Fast jedes beliebige Thema kann so schülerzentriert und aktivierend bearbeitet werden. Die Einbindung in einen sozialräumlichen Kontext unterstützt diese Aspekte zusätzlich. Naheliegend sind beispielsweise historische Bounds zur Erkundung der eigenen Geschichte des Schulortes oder geografische Bounds. Aber auch Bounds zur Erkundung kulturhistorischer Orte und zur Epochenkunde im Kunstunterricht sind möglich. Besonders spannend können mit der App Exkursionen – angefangen bei einem Wandertag, einer Klassenfahrt bis hin zu einem Besuch in öffentlichen Einrichtungen – gestaltet werden. Eine Messe oder eine Informationsveranstaltung im Berufsinformationscenter können so beispielsweise medial ergänzt und dokumentiert werden. Durch die Möglichkeit, neben Einzel-Bounds auch solche für ganze Gruppen zu erstellen, lässt sich das jeweilige Setting den Bedürfnissen der Schüler_innen, aber auch den Rahmenbedingungen vor Ort anpassen. Interessant bezüglich eines Peer-to-Peer und sogar intergenerativen Lernens wird es, wenn Schüler_innen selbst Bounds erstellen, die von jüngeren Schüler_innen oder Lehrer_innen und Eltern durchgeführt werden.

Anregungen nach Unterrichtsfächern

- Sprachunterricht: literaturwissenschaftliche Stadtrundgänge (z. B. im Geburtsort eines Schriftstellers), Bounds zu einzelnen literarischen Werken, Epochenkunde mit lebensweltlichen Bezügen (z. B. das Erkunden von Überbleibseln einer Epoche im Lebensraum), Erkunden sprachlicher Besonderheiten in der eigenen Region

- Geschichte / Ethik / Politik: historische Schnitzeljagden, Bounds für Museums- und Messebesuche, Entdecken jüdischer Geschichte im Heimatort

- naturwissenschaftliche Fächer: geografische Besonderheiten der Region kennenlernen, Bounds durch Botanische Gärten und Wälder, geometrische Formen in der Lebenswelt erkennen und dokumentieren, Bounds, die Schüler_innen eigenständig durch ein Experiment führen

- Kunst / Musik: Kulturepochen in der Lebenswelt nachvollziehen, geleitete Museumsbesuche mit Aufgabenstellungen

Anregungen nach Einsatzzweck

- Finden von Anwendungsbeispielen

- Aktivierung von Schüler_innen bei Veranstaltungen, Messen und Museumsbesuchen oder Sportfesten etc.

- Festigung und Ergebnissicherung

- Präsentation von Lernergebnissen im Form eines eigenen Bounds

Die ersten Schritte mit Actionbound

Beim Öffnen der App erscheint ein klar strukturiertes Startmenü, mit dem auf verschiedenen Wegen Bounds gefunden werden, grundlegende Einstellungen vorgenommen und Informationen zur Funktionsweise der App sowie das Impressum abgerufen werden können. Der Menüpunkt »Bounds finden« lässt die Suche nach bereits bestehenden Bounds zu – möglich sind Freitextsuchen, die Suche nach Kategorien, das Auffinden eigens erstellter sowie geheimer Bounds, das Aufrufen der »top bewerteten« sowie neuer Bounds. Ergänzt wird die Bound-Suche durch die Möglichkeit, einen QR-Code eines Bounds zu scannen. Besonders praktisch ist die Aufzählung von Bounds in räumlicher Nähe zum aktuellen Standort.

Nach dem Start eines ausgewählten Bounds führt das Programm durch diesen. So ist eine einfache Verwendung möglich. Will man einen eigenen Bound erstellen, so ist dies in der App selbst nicht möglich, sondern kann über die Actionbound-Website getätigt werden. Nach einer Anmeldung – benötigt werden ein frei wählbarer Benutzername sowie eine E-Mail-Adresse – kann man bei der ersten Erstellung eines Bounds ein Tutorial durchführen, dass die wichtigsten Funktionen erklärt und bei der Verwendung der Plattform unterstützt. Dieses ist auch zu späteren Zeitpunkten abrufbar. Ebenfalls sehr hilfreich ist das bereitgestellte Video-Tutorial.

Der Menüpunkt »Neuen Bound erstellen« öffnet ein Eingabefeld, in dem der Titel sowie die URL des Bounds festgelegt werden können. Dabei wird auf bereits vergebene Namen und URLs, die nicht erneut verwendet werden können, hingewiesen. Mit dem Anklicken des Buttons »Bound anlegen« wird man auf die eigene Bound-Bibliothek geleitet, in der nach Aktualität sortiert alle erstellten Bounds aufgelistet sind. Von dort aus kann die Bearbeitung des neu angelegten Bounds starten. In einem ersten Schritt werden nun Spielabschnitte – optional verbunden mit einer genauen Ortsangabe bzw. Koordinate – eingefügt. Zu jeder Station können genauere Informationen über Ziel und Ablauf eingegeben werden. Ähnlich wie in einem Blog können durch das Einfügen von Links, Bildern, Videos oder Audioaufnahmen diese Inhalte multimedial vermittelt werden. Zu jeder Station können nun verschiedene Optionen der Aktivierung der Schüler_innen genutzt werden: unterschiedliche Frageoptionen, Aufgaben oder Turniere, Suchen und Scannen eines QR-Codes am jeweilig bestimmten Ort. Hat man mehrere Stationen erstellt, können diese unter dem Menüpunkt »Anordnen« in einen neue Reihenfolge gebracht und zusammengefügt werden. Unter »Optionen« ist das Einfügen eines Titelbildes, einer genaueren Beschreibung, eines Tags oder Startpunktes und die Dauer eines Durchgangs möglich. Ist der Bound finalisiert und eingehend getestet, muss er in der Bound-Bibliothek online geschaltet werden und ist nun der Nutzer-Community zugänglich.

Tipps und Hilfe

Es existiert bereits ein breites Angebot an Bounds zu zahlreichen unterrichtlichen Themen, die sehr einfach und schnell über die ausführlich differenzierte Suchfunktion gefunden werden können. Bevor also ein eigener Bound erstellt wird, sollte nach bereits bestehenden gesucht und diese auf Anwendbarkeit mit den eigenen Schüler_innen hin geprüft werden. Hierbei ist eine Veränderung eines bereits bestehenden, nicht selbst erstellten Bounds, nicht möglich – mit kleineren Ungenauigkeiten muss dementsprechend umgegangen werden.

Erscheint es jedoch sinnvoll, einen eigenen Bound zu erstellen, so sollte sich besonders für den ersten Versuch Zeit zum Testen und Ausprobieren genommen werden. Die Tutorial-Funktion auf dem Webangebot sowie das ausführliche Video-Tutorial unterstützen dabei in geeigneter Form. Lohnenswert ist die Erstellung eines Bounds, der den eigenen Interessen gerecht und anschließend via Smartphone-App ausprobiert wird.

Generell ist die Erprobung eines erstellten Bounds empfehlenswert, um ein Gefühl für die zeitliche Dauer, Wegstrecken und Sinnhaftigkeit von Aufgaben zu erhalten und ggf. nachzubessern.

Methodisch-didaktische Hinweise

Bevor Actionbound im Unterricht verwendet wird, sollte geklärt werden, wie viele Smartphones bei den Schüler_innen zur Verfügung stehen. Ggf. können Gruppen-Bounds, für die je Gruppe lediglich ein mobiles Endgerät benötigt wird, erstellt werden. Die vorherige Prüfung eines Bounds ist besonders dann sinnvoll, wenn nur ein begrenzter Zeitraum zur Durchführung zur Verfügung steht. Gleichzeitig können so auch eventuelle missverständliche Aussagen und Aufgaben ermittelt und bei einem eigenen Bound verbessert werden.

Die vielfältigen Möglichkeiten, Aufgaben, Fragen oder Informationen innerhalb eines Bounds zu verwenden, kann dazu führen, dass Bounds oftmals sehr ausführlich und lang geraten. Nicht jede Möglichkeit, die Actionbound bietet, ist für jedes Unterrichtsthema sinnvoll – eine Beschränkung kann lohnenswert sein.

Erstellen Schüler_innen selbst einen Bound, so sollten sie sich in einem ersten Schritt mit den Funktionen der App und des Webangebots vertraut machen und diese erkunden. Gleichzeitig müssen sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass verwendete Bilder, Texte und Videos unter CC-Lizenz stehen oder von ihnen selbst produziert werden sollten und die erstellten Bounds einer Öffentlichkeit via Bound-Bibliothek zur Verfügung stehen. Die Erstellung eines Bounds im Unterricht kann zeitintensiv sein. Lohnenswert ist hier die Nutzung von Projekttagen oder länger dauernden Projektstunden. Nicht zuletzt müssen die von den Schüler_innen erstellten Bounds getestet, durchgeführt und in einem nächsten Schritt in der Gruppe reflektiert und ggf. verbessert werden.

Recherchieren, Informieren, Kommunizieren, Unterhalten:

Medien in der Lebenswelt von Jugendlichen

– Materialien für den Unterricht – Herausgeber: fsm, fsf, Google

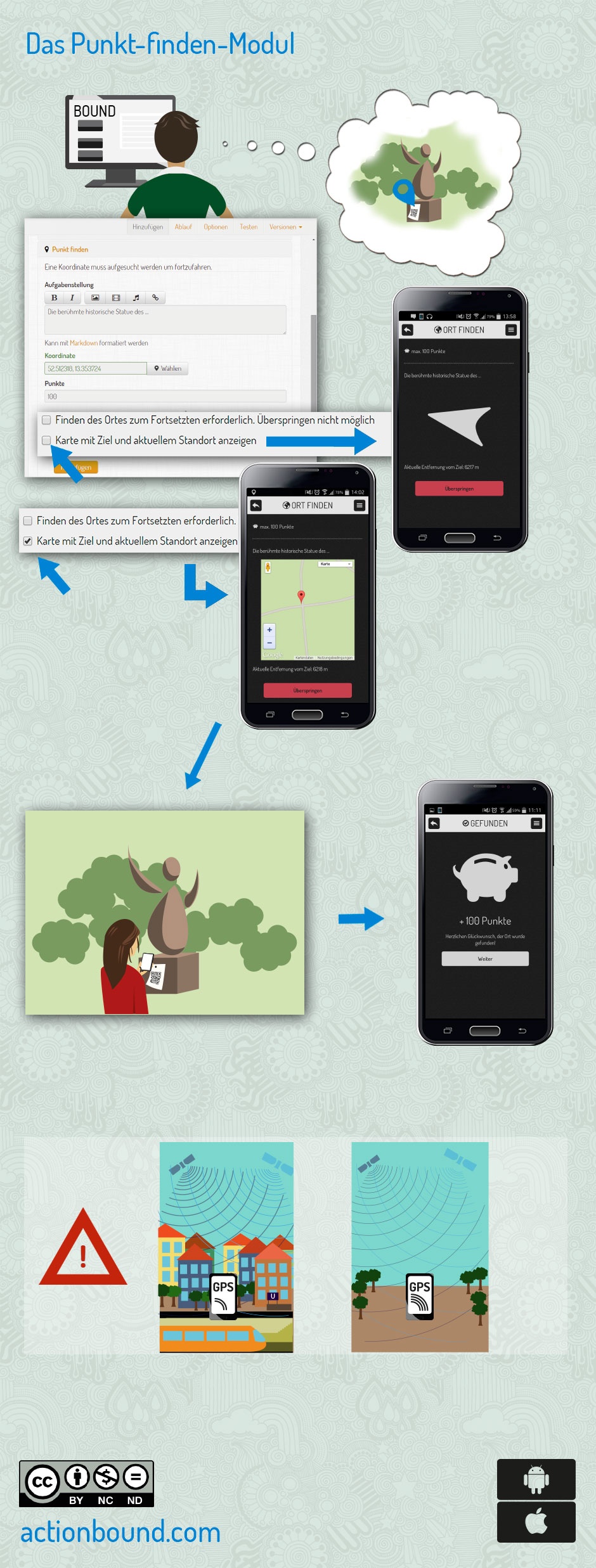

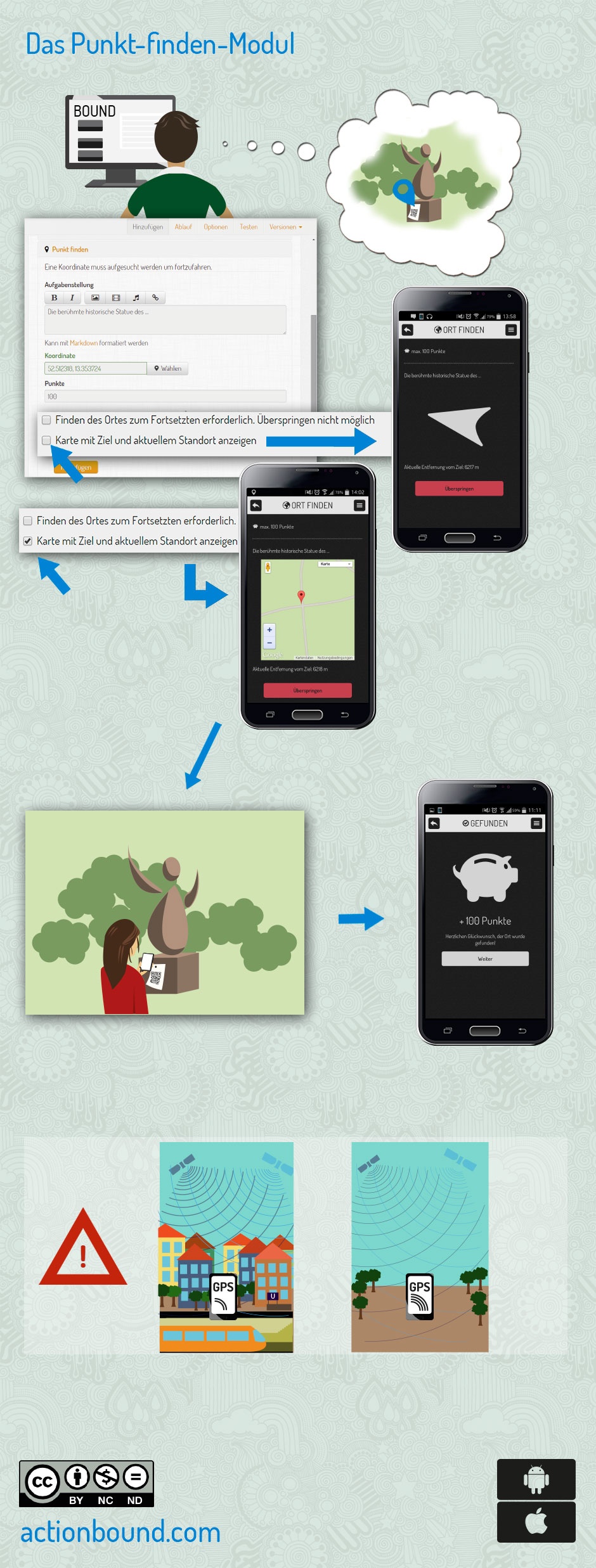

Actionbound ermöglicht es Dir, Orte zu definieren, die andere später spielerisch per App

entdecken müssen, um Punkte zu erreichen und weiter zu kommen. Wie das funktioniert, siehst Du in der folgenden Infografik.

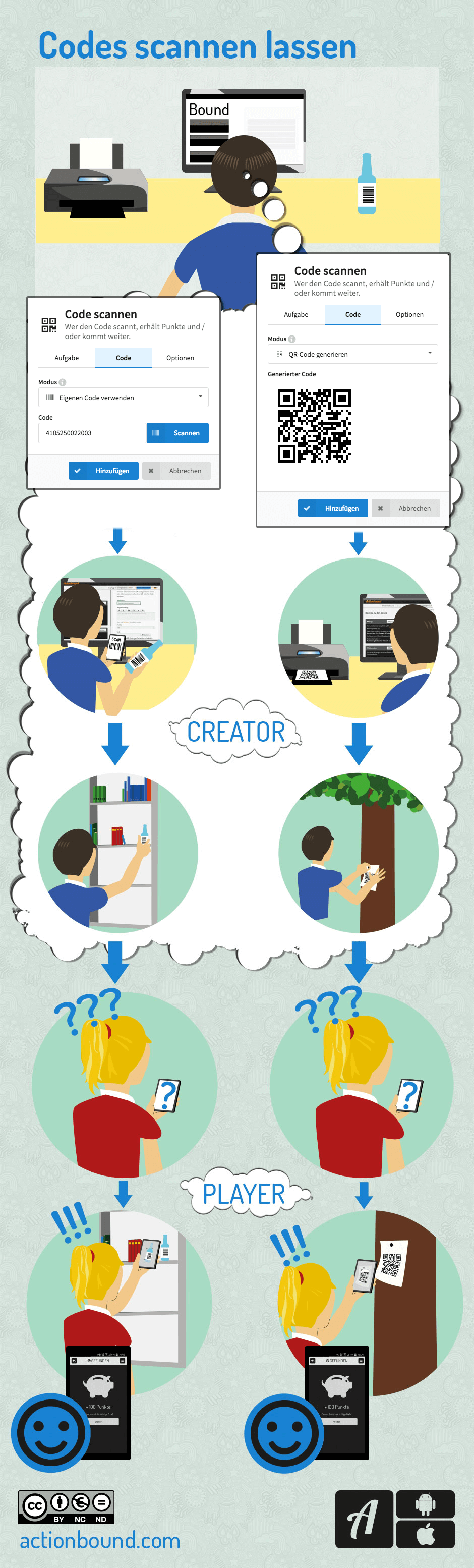

Am Ziel kannst Du zum Beispiel einen Code verstecken, den der Spieler scannen muss. Wie das funktioniert, erfährst Du in einer anderen Infografik.

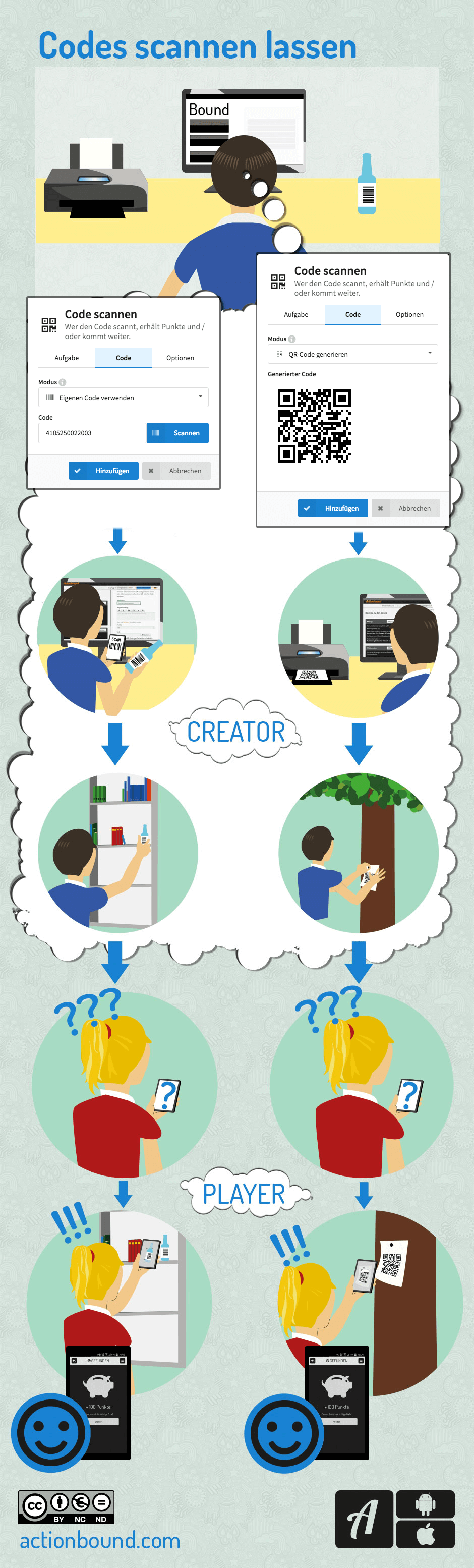

Hier eine Infografik unserer tollen Praktikantin Chrissy, die erklärt wie man QR- und Barcodes in Actionbound nutzt. Es ist entweder möglich einen neuen QR-Code generieren zu lassen, oder vorhandene Codes zu nutzen.

Unterstützte "eigene Codes":

- QR_CODE

- DATA_MATRIX

- UPC_E

- UPC_A

- EAN_8

- EAN_13

- CODE_128

- CODE_39

- ITF

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen und Google Deutschland haben einen neuen Werkzeugkasten “Lernen und Lehren mit Apps” veröffentlicht. Die Materialsammlung für produktive, medienpädagogische Herangehensweisen im Unterricht ist für die verschiedensten Unterrichtsszenarien mit Smartphone oder Tablet einsetzbar und umfasst ca. 50 Apps.

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen und Google Deutschland haben einen neuen Werkzeugkasten “Lernen und Lehren mit Apps” veröffentlicht. Die Materialsammlung für produktive, medienpädagogische Herangehensweisen im Unterricht ist für die verschiedensten Unterrichtsszenarien mit Smartphone oder Tablet einsetzbar und umfasst ca. 50 Apps.  Beim Öffnen der App erscheint ein klar strukturiertes Startmenü, mit dem auf verschiedenen Wegen Bounds gefunden werden, grundlegende Einstellungen vorgenommen und Informationen zur Funktionsweise der App sowie das Impressum abgerufen werden können. Der Menüpunkt »Bounds finden« lässt die Suche nach bereits bestehenden Bounds zu – möglich sind Freitextsuchen, die Suche nach Kategorien, das Auffinden eigens erstellter sowie geheimer Bounds, das Aufrufen der »top bewerteten« sowie neuer Bounds. Ergänzt wird die Bound-Suche durch die Möglichkeit, einen QR-Code eines Bounds zu scannen. Besonders praktisch ist die Aufzählung von Bounds in räumlicher Nähe zum aktuellen Standort.

Beim Öffnen der App erscheint ein klar strukturiertes Startmenü, mit dem auf verschiedenen Wegen Bounds gefunden werden, grundlegende Einstellungen vorgenommen und Informationen zur Funktionsweise der App sowie das Impressum abgerufen werden können. Der Menüpunkt »Bounds finden« lässt die Suche nach bereits bestehenden Bounds zu – möglich sind Freitextsuchen, die Suche nach Kategorien, das Auffinden eigens erstellter sowie geheimer Bounds, das Aufrufen der »top bewerteten« sowie neuer Bounds. Ergänzt wird die Bound-Suche durch die Möglichkeit, einen QR-Code eines Bounds zu scannen. Besonders praktisch ist die Aufzählung von Bounds in räumlicher Nähe zum aktuellen Standort.